Я тут как-то задумался – вот есть святая Троица: Отец, Сын и Святой дух? Почему тогда в христианской церкви нет приходов посвященных Богу – Отцу? При том, что очень много приходов, носящих имена разных людей, даже не апостолов, типа Бориса и Глеба, или какого-нибудь святого Валентина, в честь которого придумали праздник «День всех влюбленных», а вот церквей Бога — Отца нет, и церквей Святого Духа раз-два и обчелся… Едва ли не каждый третий Храм посвящен Богородице, но при всем уважении, это земная женщина, а вот две важнейшие божественные ипостаси как-то игнорируются, и практически не упоминаются.

Я тут как-то задумался – вот есть святая Троица: Отец, Сын и Святой дух? Почему тогда в христианской церкви нет приходов посвященных Богу – Отцу? При том, что очень много приходов, носящих имена разных людей, даже не апостолов, типа Бориса и Глеба, или какого-нибудь святого Валентина, в честь которого придумали праздник «День всех влюбленных», а вот церквей Бога — Отца нет, и церквей Святого Духа раз-два и обчелся… Едва ли не каждый третий Храм посвящен Богородице, но при всем уважении, это земная женщина, а вот две важнейшие божественные ипостаси как-то игнорируются, и практически не упоминаются.

В связи с этим возникает вопрос – а что собой подразумевает божественное триединство? Ведь в ведической традиции тоже было тримурти, триада, объединяющая трех божеств индуистского пантеона: Брахму – Создателя, Вишну – Хранителя и Шиву – Разрушителя. И точно также утверждается, что это три лица одного бога. Но, по крайней мере, представляется какое-то разделение властей, или распределение обязанностей. Можно найти некую аналогию, сказав, что Бог – Отец это создатель! Он сотворил небо и землю… но какую роль играет Христос? И как действует Святой Дух?

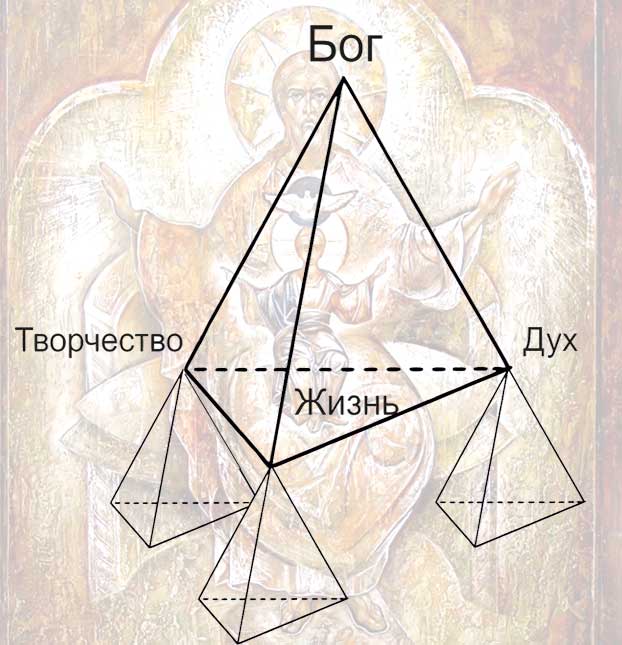

Я не стал искать буквальной схожести с индуистской традицией, а попробовал сделать метадокс (по Василию Громову). Мы видим классический баланс, треугольник из трех сил, Бог – Отец соотносится с Сущим, Бог – Сын с Бытием, Святой Дух с трансцендентным. Хотя, возможно, это моя волюнтаристская точка зрения, и Бога – Отца надо ставить в позицию творения (3 угол), но Бог то все-таки Творец, а не Творение. Возникает вопрос – балансом чего является этот метадокс? И мне представляется, что это метадокс субъектности в самом широком смысле этого слова. «Сущее» – это способность нашего «Я» творить. «Бытие» – это сама Жизнь, восприятие и осознание «Я» окружающего мира, эмоциональное пере-Живание жизни, или иными словами – жизнь «Я» в текущем моменте, здесь и сейчас. И Дух – это какой-то трансцендентный внутренний стержень «Я», в первом приближении – это воля, но должно быть что-то ещё. В своей триединой совокупности, эти три качества и составляют нашу субъектность.

Субъе́кт (лат. subjectum — подлежащее, лежащее внизу, находящееся в основе, от лат. sub — под и лат. jacio — бросаю, кладу основание). Когда начинаются рассуждения о развитии «человечности» в человеке, то чаще всего это разговор ни о чём, люди сами не понимают – о чём они говорят. Предлагается сделать человека добрее, или что любовь (красота) спасет мир, в общем – сплошная демагогия. Никаких оснований для подобных утверждений не приводится. Я же берусь утверждать, что говоря о «человечности», надо подразумевать именно субъектность человека, и развивать надо – субъектность! В нашем случае мы имеем схему проекции человеческого «Я» на Творение (если упростить – деятельность), Переживание (динамика бытия, куда входят и любовь, и оценка добро-зло), и Дух, о котором практически ничего не говорится. Большая часть обсуждений идет только в полюсе «Бытия»-Переживания, что в общем-то совпадает с позицией Бога-Сына, в историческую эпоху которого мы сейчас живем. Навык Творца возникает в человеке скорее вопреки культуре, чем благодаря ей. Чаще воспроизводится просто деятельность по заданной свыше инструкции. А позиция Духа в культуре даже не обсуждается, поэтому многие даже не задумываются об этом качестве у себя, этого вопроса просто нет в сознании.

Недавно мне встретилось утверждение, что для религии характерен тренд: последовательность ипостасей святой троицы «Отец» – «Сын» – «Святой Дух», это историческая последовательность религиозных верований. Исторически первой всегда возникает религия Бога — Отца! Потом появляется религия Бога – Сына, это христианство, отчасти даже ислам, где роль сына как бы выполняет пророк Мухаммед. И вот теперь на подходе религия Святого Духа. Скорее всего – не случайно это совпало с эпохой Цифры, это взаимообусловленный процесс, и эпоха цифра органически вызывает потребность в смене религии, и может быть этой религией и должна стать религия Святого Духа?

Давайте постараемся разобраться – что такое Дух и какой может быть религия Святого Духа? Есть такое понятие – одухотворенность, дух ярости, дух злости, дух любви… быть не в духе, или наоборот – воодушевиться идеей! То есть в языке, а значит и в осознании, все же есть определенное представление о Духе, как о неком состоянии, о нашем внутреннем настрое. Дух как бы обволакивает наше восприятие, и мы идем, не испытывая усталости, сражаемся, не чувствуя страха. А может быть и наоборот – нас обуял страх, паника, или ужас, и это тоже состояние Духа. А ещё есть фраза «здесь русский Дух, здесь Русью пахнет», которая воспринимается как что-то забытое, из былинных времен, но так ли устарело понятие Духа на самом деле?

Мы смотрим на человека и оцениваем – ах, какой душевный человек, дарит нам тепло и радость. А как можно подарить тепло или радость? Это нечто нематериальное, мы как бы делимся своим собственным духом. То есть Дух, это ещё и то, что излучаем мы сами. Мы можем быть добрыми и душевными, а можем быть злыми и токсичными, можем помогать и поддерживать, а можем оскорблять и унижать чувство собственного достоинства. Эманация Духа – это то, что мы излучаем, транслируем в процессе коммуникации. Представьте фразу «вот мы и встретились», произнесенную своему другу, с улыбкой, радостно раскрывая объятия… или сказанной в темном переулке, обнажая оружие при встрече с врагом. Информационный текст – один и тот же, различается коннотация, эманация Духа, которым мы сопровождаем свои слова, и смысл сказанного кардинально меняется.

Вообще, вся информация передается в процессе коммуникации в этакой оболочке Духа, можно сказать, что это волевая оболочка вокруг информационного сообщения. Если учитель рассказывает нам какую-то теорию, или историю, мы безоговорочно верим в её истинность, потому что это нам говорит Учитель! Он авторитет, его слово – закон! Эта духовная эманация как будто велит нам безоговорочно верить в сказанное. Процесс образования, да и вся наука в целом столкнулись с тем, что в определенные научные представления просто верят в силу авторитета некого ученого, заявившего те или иные постулаты. Существуют научные теории, основанные исключительно на том, что «так принято считать»! Это и есть волевая оболочка Духа любого представления об окружающем нас мире в нашем сознании. Поэтому так трудно бороться с предрассудками, это духовные скрепы, на которых держится мировоззрение, их приходится ломать, выкорчевывать с корнем из человеческого сознания, а это непросто. Это не физическая работа – бери больше, кидай дальше, это духовная работа, в ходе которой происходит перепрошивка сознания, человека фактически надо посвятить в новую веру!

То есть, поверить, Вера, это Духовный процесс, а все привыкли считать, что ментальный, но это не совсем так. Процесс убеждения идет на ментальном уровне, мы приводим аргументы, доказательства, но человек упорствует. «Вы все обманщики, отстаньте от меня, я вам не верю»! Очень трудно переубедить человека в вопросах политики, религии, устоявшегося образа жизни. Дух сообщения «не пробивает» оболочку внутреннего Духа (настроя) человека. Духовные скрепы – та ещё броня, и он посылает вас к едрене фене с вашими аргументами. Содержание информационного послания попросту игнорируется. Причем это не обязательно персональный процесс. Вся историческая наука точно так же реагирует на человеческие артефакты, возраст которых превышает 80 тысяч лет. И вообще всё, что идет вразрез с классической историей, или любой другой наукой – она отвергает и игнорирует точно так же, как бабушка не принимает, что религия – это опиум для народа! Ученому с мировым именем верят безоговорочно, тогда как начинающий ученый всегда вызывает сомнения. В данном случае понятие Веры, это не про религию, это внутренний процесс, связанный с Волей, с Духом, должен произойти какой-то переход, внутренний триггер переключается из положения «не верю» в «верю». Да, я согласен, я принимаю сказанное – как истину! Защита крепости открыла ворота сознания и в него потекла новая «истинная» информация.

То есть Дух, это уже не только Воля, но и Вера! Мы начинаем раскладывать Дух на треугольник баланса. Третьей вершиной Духа, является Власть! Тоже, кстати, очень слабо раскрытое понятие в современной культуре. Но я отнесу её именно к Духу, потому что Власть это не просто занятие какой-либо должности с полномочиями, или по классическому определению – возможность навязать свою волю другим, власть – это ощущение своего могущества, это не только возможность, но и желание использовать её. Заканчивает простой паренек военное училище и становится офицером, командиром… пока он был курсантом, он только подчинялся, а теперь его не просто полномочия, а прямо обязанность – самому командовать! И эта власть тоже одухотворяет человека! Субъектность делает переход на новый уровень.

Если быстренько разложить баланс Бога-Отца, то мы получим в первой вершине (сущее) способность к целеполаганию. Человек сам решает – что и как ему хотеть, что делать, как оценивать происходящее? Скажем так, любая созданная человеком система, от молотка до искусственного интеллекта, сама себе задач не ставит. Она способна быстрее человека летать, копать или решать дифференциальные уравнения, но задачу ей всегда ставит человек! Сам для себя человек расщепляет свое Я на Объекта, которому предстоит что-то сделать и Субъекта, который принимает решение это сделать. Вот этот выход в субъектную позицию целеполагания и становится первейшим качеством Бога — Отца. Вторая вершина (бытия) Бога-Отца это деятельность, цели мало ставить, их надо и воплощать. Третья вершина – сила, энергия, которую надо затратить для достижения цели.

Баланс Бога-сына (динамика бытия Жизни) дает нам в первой вершине – восприятие мира. Перцептивный поток сознания формирует (видит) только те фигуры (образы), которые соответствуют нашей онтологии. Расширение рамок восприятия – одна из задач по развитию человеческого в человеке, которая сегодня довольно успешно реализуется в процессе образования, споры о формах и методах которого никогда не утихнут. Вторая вершина (бытие) – это процесс осмысления и эмоционального переживания тех образов (фигур), которые «нарезало» нам наше сознание в виде событий, явлений или предметов окружающего мира. А вот здесь конь не валялся по обучению различным формам мышления, в частности тому, что сегодня называют эмоциональным интеллектом. Мышление часто упрощают до думания, до линейной логики. Третья вершина – это Разум, вместилище накопленного опыта. Этому в принципе невозможно научить, это то, что вырастает само, и что выросло, того уже практически не исправить.

Когда в психологии утверждается, что мы все воспринимаем через призму своего собственного Я, то, по сути, эта призма и есть «базовый баланс Бога», мы в данном случае проецируем Бога на себя, утверждая, что созданы по его образу и подобию. Хотя может оказаться и наоборот – мы проецируем на Бога свои собственные качества и характеристики.

Обратите внимание, мы постоянно оцениваем себя и других по развитости «субъектности». Перед кем нам надо два раза «Ку» делать, а кто и одним разом обойдется. Вспоминается комедия Кин-Дза-Дза, «у общества, у которого нет цветовой дифференциации штанов – нет цели, а когда нет цели – нет будущего». Мы оцениваем «Субъектность», или «достоинство» того или иного человека именно по перечисленным выше качествам. В балансе Бога – Отца: насколько человек активен и деятелен, какие цели перед собой ставит, насколько силен и финансово обеспечен? В балансе Бога – Сына: насколько человек способен адекватно воспринимать и оценивать информацию, насколько совпадают ваши представления о мире, оптимист он или пессимист? По балансу Духа мы оцениваем какой Дух от человека исходит – насколько он жадный, вредный, злой, завистливый? Пытается он переделать мир, проявляя власть, или плетется в хвосте чьей-то чужой воли? Бывает, что человек одержим Духом, который ведет его против его собственной воли, скажем алкоголик, наркоман, серийный убийца, может быть и хотели бы избавиться от своей одержимости, но воли не хватает и они продолжают быть проводниками захватившего их волю Духа.

Здесь мы выходим на мостик, связывающий бытиё и небытиё. Я в прошлой статье писал о музе, которую призывают поэты для творчества. Дух может быть призываем, «прииди и правь нами»! Поэты и музыканты лучшие свои произведения создавали, находясь под влиянием некого озарения свыше. Просто так человек не может «придумать» иное, только под воздействием некой Музы, которую тоже можно представить этаким Духом творчества. Поэт, писатель или композитор – всего лишь проводник, все творения осуществляются не им лично, а через него. И этот эффект свойственен не только поэтам или музыкантам, а снисходящий Дух не обязательно бывает творческим. Вот почитайте стихотворение Иосифа Сталина «Послушник»:

Поговорим о вечности с тобою:

Конечно, я во многом виноват!

Но кто-то правил и моей судьбою,

Я ощущал тот вездесущий взгляд.

Он не давал ни сна мне, ни покоя,

Он жил во мне и правил свыше мной.

И я, как раб вселенского настроя,

Железной волей управлял страной.

Кем был мой тайный высший повелитель?

Чего хотел Он, управляя мной?

Я, словно раб, судья и исполнитель,

Был всем над этой нищею страной.

И было всё тогда непостижимо:

Откуда брались силы, воля, власть?

Моя душа, как колесо машины,

Переминала миллионов страсть.

И лишь потом, весною, в 45-м,

Он прошептал мне тихо на ушко:

– Ты был моим послушником, солдатом,

И твой покой уже недалеко!

То есть, тиран, деспот, величайший вождь всех времен и народов, в его собственном понимании был всего лишь послушником, одухотворенным чем-то свыше. Это не его воля двигала народами и континентами, а чья-то высшая воля действовала через него! Им самим управлял тайный высший повелитель, а сам он – только послушный исполнитель! Это очень важно понимать – не всё в нашем мире решается личной волей людей, принимающих решения. Есть субъектность более высокого порядка, с многократно большей волей, а значит и большей силой Духа!

Большинство событий, которые происходят в мире людей, имеют свою причинность в человеческой субъектности. У кого на что Духа хватит. Это очень важный момент. Большинство людей перманентно пребывают в состоянии слабого духа, силы их субъектности хватит разве что самостоятельно в уборную сходить. Люди обусловлены теми или иными переживаниями, и не в состоянии контролировать, а уж тем более управлять своим состоянием Духа. Они очень падки до одержимости, раз уж своего духа нет, так пребывать хотя бы во власти внешнего духа. Озариться чужими идеями и вызванными ими переживаниями, одухотвориться, призвать Музу, Бахуса или «халяву».

Здесь я хотел бы перейти к субъектности сообществ, которые тоже должны обладать Духом. Когда Гумилев вывел свою теорию пассионарности, то, как мне кажется, он именно эту Силу Духа назвал – пассионарностью (от фр. passionner — «увлекать, возбуждать, разжигать страсть»). Но некоторые формулировки классика мне не нравятся, «способность человека абсорбировать из внешней среды больше энергии, чем это требуется только для личного и видового самосохранения, и выдавать эту энергию в виде целенаправленной работы по видоизменению окружающей их среды», звучит как-то немного странно… абсорбировать, а потом выдавать энергию. А вот Дух можно стяжать! По большому счету, Дух – это тоже про энергию, про внутреннюю Силу Духа. Кроме того, по Гумилеву никак не раскрывается источник пассионарности. Некоторые мыслители предложили солнечную активность – но она одинаково воздействует на всю землю.

С.Б. Переслегин добавил к гумилевской пассинарности, ещё – Инвентонарность, как «врожденную способность человека абсорбировать из внешней среды больше информации, чем это требуется только для личного и видового самосохранения, и выдавать эту информацию в виде конструкций и/или обобщенных текстов, модифицирующих технологическую среду», и Этионарность — форма неэквивалентного присвоения квазиэнергии социального мира (жизненной силы социальных конструктов), эта квазиэнергия выдается в форме аксиологического и онтологического творчества, то есть информационных операций над социальным миром (преобразование социальной среды).

Иными словами, инвентонарность – это гении, мыслители, несущие людям новые изобретения и технологии, а этионарность – это святые пророки, несущие в массы справедливость и этику. По Переслегину, «Пассионарность — инвентонарность – этионарность» представляют собой баланс, треугольник социальных движений, отвечающих за «волны развития».

По большому счету, можно увидеть неплохую корреляцию между ипостасью Бога – Творца и инвентонарностью, а связь Бога – Сына с этионарностью, тогда как, собственно, сама пассионарность соответствует Святому Духу. И да, в своей совокупности они обеспечивают развитие социуму. Причем здесь надо говорить именно о социуме, потому что в одном отдельно взятом человеке, его субъектность скорее всего сможет проявиться только в чем-то одном, а вот совокупность этих качеств сможет обеспечить только социум.

Но вот на назревающий конфликт между Россией и Украиной прогност Сергей Переслегин внимания не обратил, о чём публично раскаивался… и я задумался, но ведь по его теории прогностики есть всего 2 субъекта – он сам, как прогност, и заказчик прогноза… видимо больше во всем мире, субъектов нет. А раз ни Россия, ни Украина к нему не обращались, то и (что очень логично), никакой войны между ними быть не может. Но в целом, в концепциях Инвентонарности и Этионарности, в довесок к Пассионарности, есть здравый смысл. Здесь мы как бы наощупь ищем дорогу, придумываем разные определения, пытаемся как то привязаться к слабовыраженному феномену, мы его поймали за хвост, но слов пока не хватает, что бы описать – что за зверь нам попался? )) А зверь этот – субъектность, и одно из проявлений которой – Дух.

Здесь хочется вспомнить демона Сократа (даймонион) , которого тот считал «божественным голосом». Благодаря этому внутреннему голосу Сократ предвидел будущее и признавал за собой дар пророчества, давал советы друзьям, которые всегда оправдывались. «Началось у меня это с детства, — заявляет Сократ в «Апологии» Платона, — возникает какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю, намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет».

Муза у поэтов, тайный высший повелитель у Сталина, демон Сократа… это уже становится системой. Можно назвать это диссоциативным нарушением личности, но «раздвоение личности» происходит каждый раз, когда мы расщепляем сознание на Субъекта и Объекта, и это нормально. Болезнь возникает, когда мы теряем контроль над этим процессом. Тогда шизофрению можно представить как одновременный контроль над сознанием человека нескольких Духов. Человек становится одержим, что-то снаружи овладевает сознанием человека, внушает ему различные мысли – что он новый мессия, что он должен кого-то убить, и т.д. Параноидальные состояния – это невозможность контролировать свои чувства. Вообще вся человеческая разумность – это маленький островок логики в бушующем море хаоса. Любая эмоция – и вас смывает волной переживаний в это море, мышление становится иррациональным. Что бы вернуться к «нормальности» надо в первую очередь успокоится. Сила, позволяющая нам «не выходить из себя», это и есть сила Духа, которой мы можем обладать, а можем и не обладать. Выражение «выйти из себя», это как раз про эмоциональность, лишающую нас способности логически мыслить.

Стяжать Дух, обуздать Дух, как-то научиться пользоваться свои Духом – это и должно стать ключевыми понятиями в новой религии Святого Духа. Все так называемые «смертные грехи» современных религиозных традиций, за которые грешников ждет Ад – алчность, зависть, чревоугодие и т.д., это по большому счету болезни Духа, угнетающие его, делающие его слабее, уменьшающие нашу субъектность, а вместе с ней и «человечность». Человек становится слабым, зависимым, безынициативным, ни о каком развитии речь уже не идет, дай Бог избавиться от проблем, которых становится всё больше и больше.

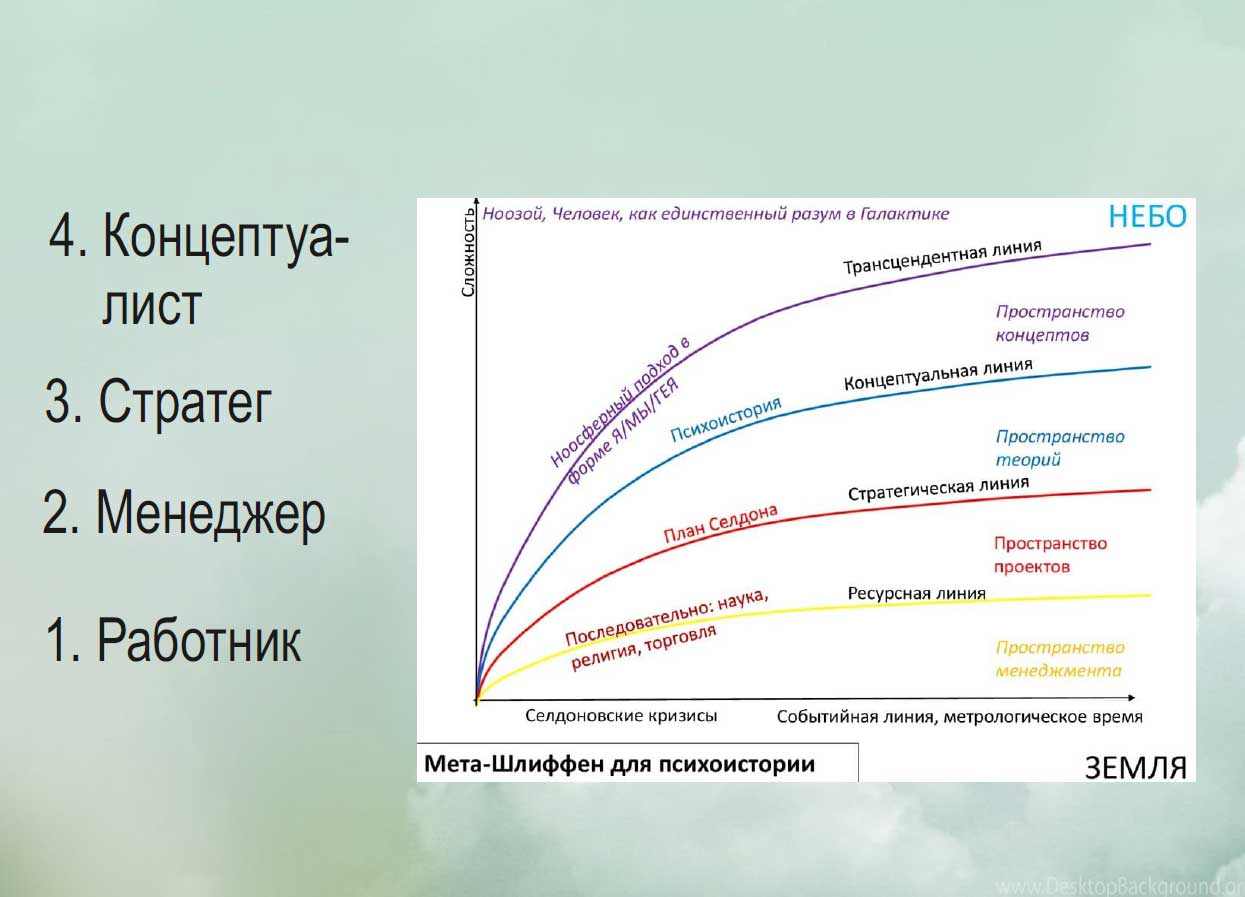

PS. Концепция Духа — это совсем другая каузальность при работе с будущим. Дух становится аттрактором небытия, концептуальным уровнем в мышлении. К сожалению, остались не описанными такие феномены, как стяжание Духа, хула на духа, благословение или проклятие Духом. А ещё не зря говорится — «в здоровом теле – здоровый Дух», концепция Духа повлечет за собой серьезные изменения в здравоохранении, вызывая развитии связи соматических заболеваний с психикой и душевным настроем. С этим всем ещё предстоит поработать.

В заключении выскажу одну крамольную мысль – до эпохи Бога – Сына (христианство и мусульманство) никакого олицетворения зла в образе Дьявола не было. Шива (бог разрушения) в индуизме — божественная ипостась тримурти, Аид (бог мира мертвых) у греков тоже относился к пантеону богов. Демон Сократа – был божественным духом гениальности, Сократ очень уважительно относился к своему даймону, а в сегодняшней культуре демоны — на службе у Зла. Сам дьявол стал антагонистом по отношению к Богу… и я задумался – что это, упрощение с переходом от основания три к основанию два, или наоборот, усложнение с добавлением к тройственному основанию оппозиции четвертого полюса?

И, в этой связи, религия Святого Духа вернется к основанию 3, или перейдет на основание 5?